頭痛で悩まされているひとは多いですが、吐き気を伴う頭痛にはさまざまな病気が隠れている場合があります。

ときには生命に関係する病気もあり、単なる頭痛だと思って放置をしていると大変なことになってしまうのです。

今回は、頭痛に加えて吐き気が出ている場合、どのような病気の可能性があるのか、また頭痛と吐き気で困ったときの対処法について詳しく解説していきます。

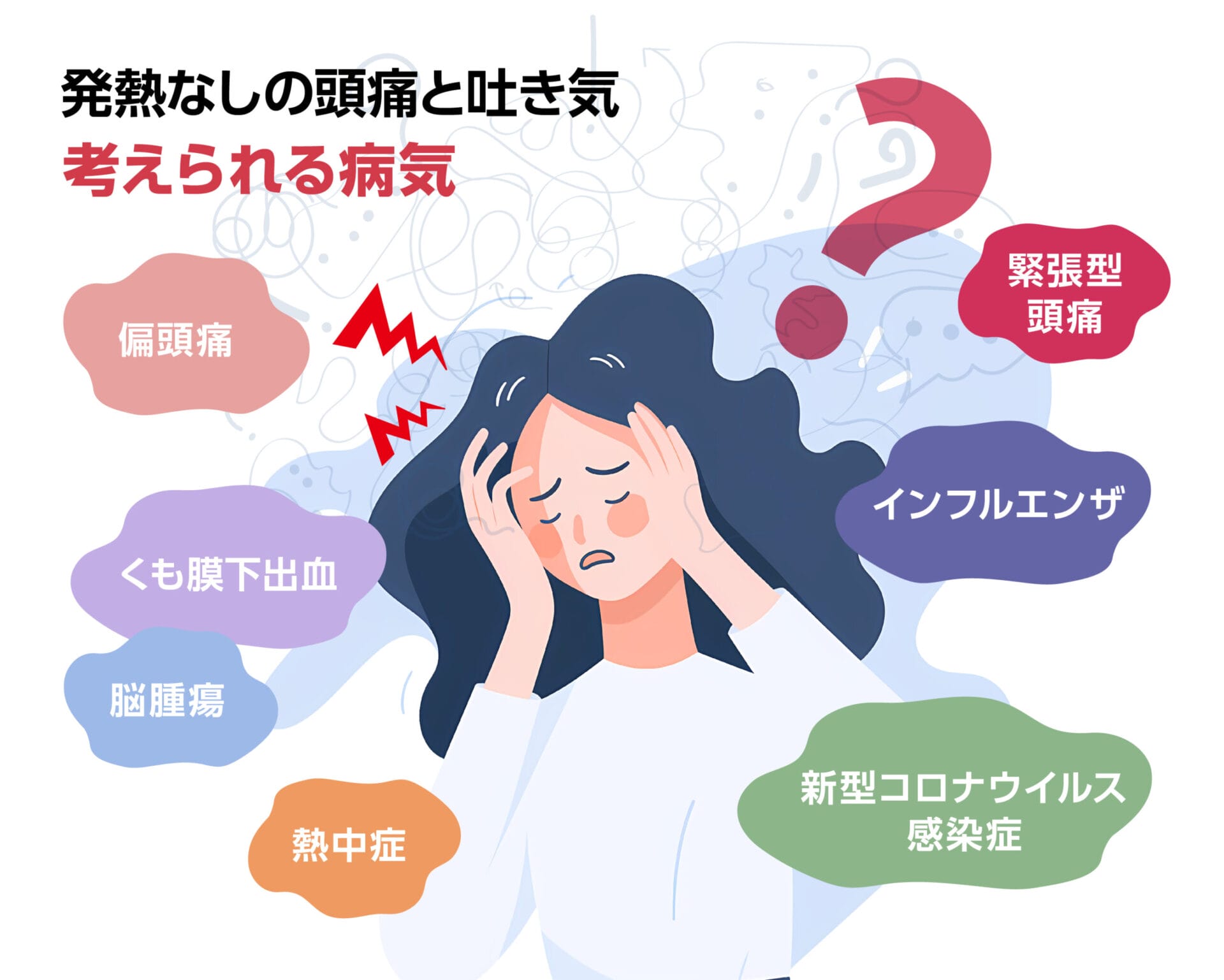

発熱なしの頭痛と吐き気がある…

どんな病気が考えられる?

発熱しておらず、頭痛で吐き気を伴う場合の考えられる病気を紹介します。

中には緊急を要する場合もあり、頭痛や吐き気が止まらない場合は、すぐに医療機関を受診することがおすすめです。

また、症状が何度も繰り返し起きる場合も、医療機関を受診し医師の診断を受けましょう。

可能性のある病気1:片頭痛

- 吐き気や嘔吐

- ズキズキするような頭への刺激

- 光や音などに敏感になる

脳が腫れて頭痛が起こる偏頭痛の症状は、主に頭部への強い刺激があげられます。

症状が続く時間は長くはありませんが、ひとによっては吐き気を催してしまったり、酷い頭痛で寝込んでしまったり、日常生活に影響を及ぼしてしまう場合もあるのです。

偏頭痛を引き起こしてしまう要因はさまざまで、ストレスや肩こり、喫煙なども偏頭痛の原因としてあげられます。

また、食事や飲み物、頭痛薬を飲み過ぎることも、偏頭痛の原因のひとつとして挙げられます。

頭痛薬を日常的に服用していひとの3割は、頭痛薬の服用を中止したら改善されたという報告もなかにはあります。

可能性のある病気2:緊張型頭痛

- 頭を締めつけられているような感覚

- 稀に吐き気

- 肩に重み

筋肉が凝っていたり緊張を感じると、頭が圧縮されているような頭痛が緊張型頭痛です。

主に頭部全体に症状があらわれますが、締めつけられるような感覚が片側だけに起きる場合もあります。

緊張型頭痛は、数時間から数日症状が続くことがありますが、我慢できないほどではないと言われいいます。

あまりにも症状が重いと、稀に吐き気があらわれる場合もありますが、嘔吐に至るまではありません。

緊張型頭痛の原因には、ストレスや眼精疲労などがあげられていますが、いまだ正確な解明には至っていません。

可能性のある病気3:新型コロナウイルス感染症

主な症状

- 発熱

- 倦怠感

- せき

- 吐き気

- のどの痛み

一部のひとにみられる症状

- 吐き気や嘔吐

- 下痢

- 頭痛

- 味覚異常

- 嗅覚異常

新型コロナウイルスで最も多いとされている症状が、発熱や倦怠感など風邪のような症状です。

しかし、頭痛や吐き気などさまざまな症状があらわれひとも多く、人それぞれ症状が異なります。

新型コロナウイルスの症状は、風邪の症状と酷似しており、油断していると急激に悪化する場合があるので注意しておきましょう。

新型コロナウイルスは無症状のケースも多く、症状が出ていなくても感染している場合があり、家族や身近な人へうつしてしまう可能性があります。

体調や感染の心配があれば、速やかに医療機関へ相談し検査することがおすすめです。

可能性のある病気4:くも膜下出血

くも膜下出血の主な症状

- 激しい頭痛

- 意識障害

- 嘔吐

- 片側麻痺

- 発音障害

- 視力障害

くも膜下出血が起こる際の前兆

- 血圧が低下したり上昇したりする

- 頭痛

- 視力が下がる、めまい

- 吐き気、嘔吐

- 意識の低下

くも膜下出血が引き起こされたときにあらわれる主な症状は、バットで殴られたような激しい頭痛や意識障害、嘔吐です。

酷い頭痛の症状を訴えるひとが特に多く、今まで感じたことのないような強い頭痛が突然あらわれる特徴があります。

また、意識障害や目の痛み、嘔吐などの症状があらわれるため、くも膜下出血により転倒しケガをするケースも少なくありません。

くも膜下出血を発症する前兆症状には、血圧の異常や頭痛、吐き気などがあります。

普段と違う鈍器で殴られたような痛みが発生すると、くも膜下出血の可能性が高くなるため、症状が出た場合はすぐに救急車を手配しましょう。

可能性のある病気5:脳腫瘍

- 頭痛

- 吐き気、嘔吐

- 神経異常

- 意識障害

- 視力低下

脳腫瘍で多い症状は頭痛や吐き気、神経異常などで進行時には70%程の確率で頭痛があらわれると言われており、脳腫瘍の代表的な症状です。

起床時にいちばん重い頭痛を感じやすく、夜になるにつれて軽減されるケースが多く報告されています。

また、頭痛と共に吐き気や嘔吐をともなう場合もありますが、胃腸の不調による吐き気ではないため、嘔吐した場合でも食事に影響しないひとが多い傾向があるのです。

脳腫瘍が大きくなるにつれて、神経に異常がみられることもあり、手足が痺れたり記憶力が低下したりしてしまうなど、さまざまな症状があらわれます。

可能性のある病気6:熱中症

熱中症 軽度症状

- めまいや失神

- 筋肉痛のような症状

- 多くの汗

- 頭痛

熱中症 中度

- 頭痛

- 吐き気や嘔吐

- 倦怠感や脱力感

- 身体の一部が攣る

熱中症 重度症状

- 意識障害

- けいれん

- 体温が高くなる

熱中症には、軽い症状から命にかかわる重度の症状まであり、あっという間に重症化してしまう可能性があります。

軽度の症状では、立ちくらみが起きたり汗が大量に出るなどの症状あります。

頭痛や吐き気を伴う場合は中度の熱中症となり、体の一部が攣ったり倦怠感を感じたりする症状もあるので注意が必要です。

意識障害を起こして声に反応を示さなくなったり、ひきつけを起こしてしまったりすると、すでの重度の熱中症の可能性が高くなるため、体を冷やしつつ救急車を手配するなど、医療機関の受診を急ぎましょう。

可能性のある病気7:インフルエンザ

- 高熱

- 頭痛

- 吐き気や嘔吐

- 関節の痛み

インフルエンザの代表的な症状は、38℃以上の高熱や関節の痛み、頭痛などがあげられます。

一般的な風邪とは違い、高い熱が出やすく関節の痛みや吐き気、頭痛など全身に症状が出る特徴があります。

インフルエンザウイルスに感染すると、1~3日後に高熱が出たり頭痛が現れたり突然症状が現われるので、流行時期に症状が出たときにはインフルエンザを疑いましょう。

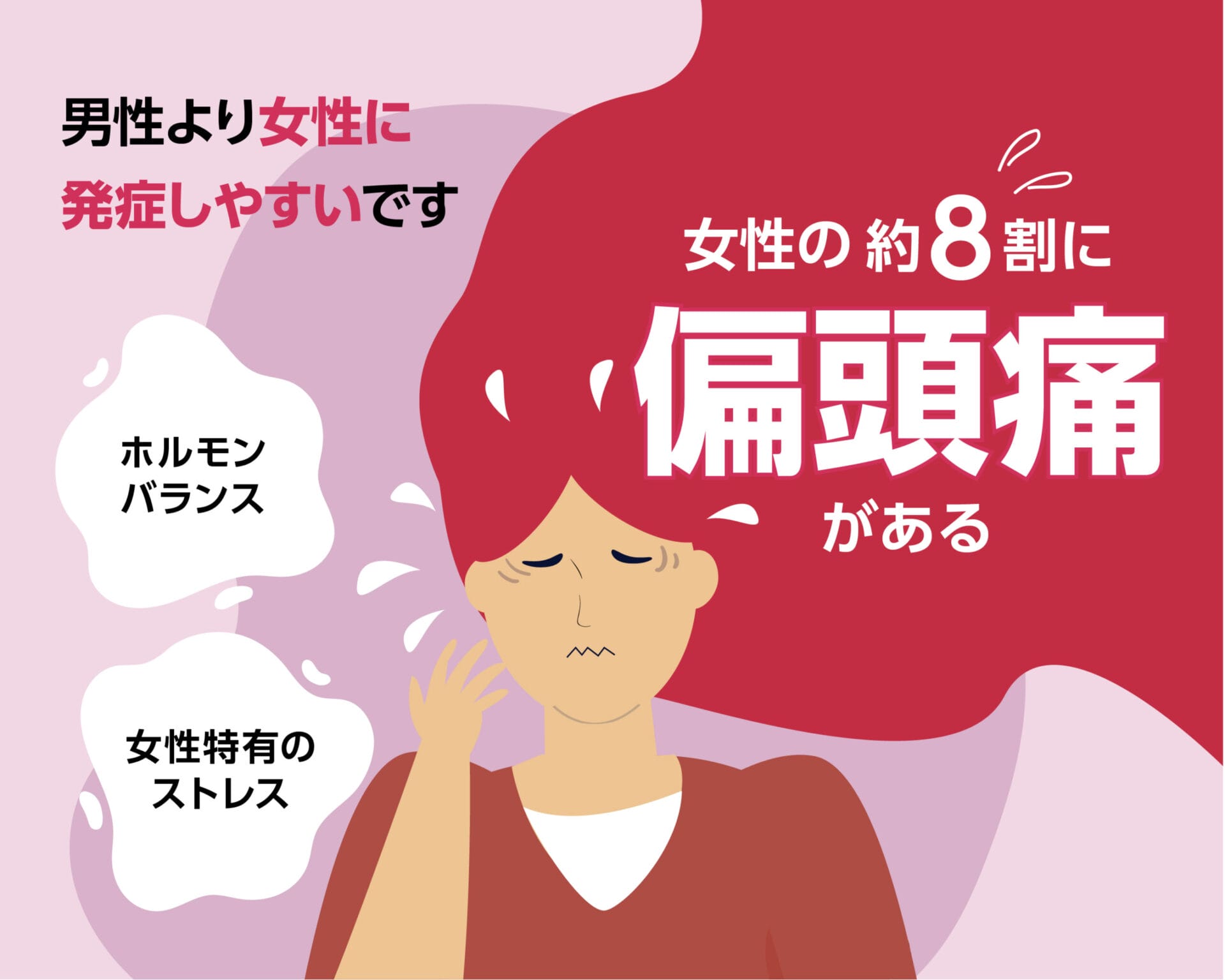

女性の発熱なしの頭痛と吐き気の原因は

片頭痛である場合がある

女性の吐き気を伴う頭痛には、さまざまな原因や病気の可能性がありますが、なかでも多い頭痛が「片頭痛」です。

約8割の女性に片頭痛があると言われているほどで、ホルモンバランスや女性特有のストレスなどが原因となることが多いため、片頭痛は男性よりも女性に発症しやすいと言われています。

ここでは、吐き気を伴う片頭痛が女性に多い理由や原因について詳しく解説していきます。

頭痛や吐き気を伴う片頭痛が

女性に多い理由

ストレスが発症の要因となる片頭痛をもっている女性は、30~40代の年代が多いと言われています。

女性は社会的なストレスを抱えることが多く、特に30~40代は仕事や出産、家事などで最も多忙を極める年代に差し掛かってくるため、片頭痛患者が増える傾向にあるのです。

片頭痛の主な原因はストレスであり、ストレスのたまりやすい環境に身を置くと、片頭痛を引き起こしてしまう可能性が高くなってしまう恐れがあります。

女性ホルモンと偏頭痛の関係

女性ホルモンは、月経の周期で大きく変わります。

卵胞ホルモンが急速に減ってしまうと、脳内に影響を及ぼし頭内の血管が膨らみ、結果として脳が圧迫されて片頭痛の症状があらわれるのです。

排卵日や月経のときに卵胞ホルモンは減少していく傾向にあるので、これらの時期に片頭痛の症状が出るケースが多くなる傾向にあります。

また、更年期に入ると女性ホルモンが減少してしまうことで、片頭痛が起こりやすくなるのです。

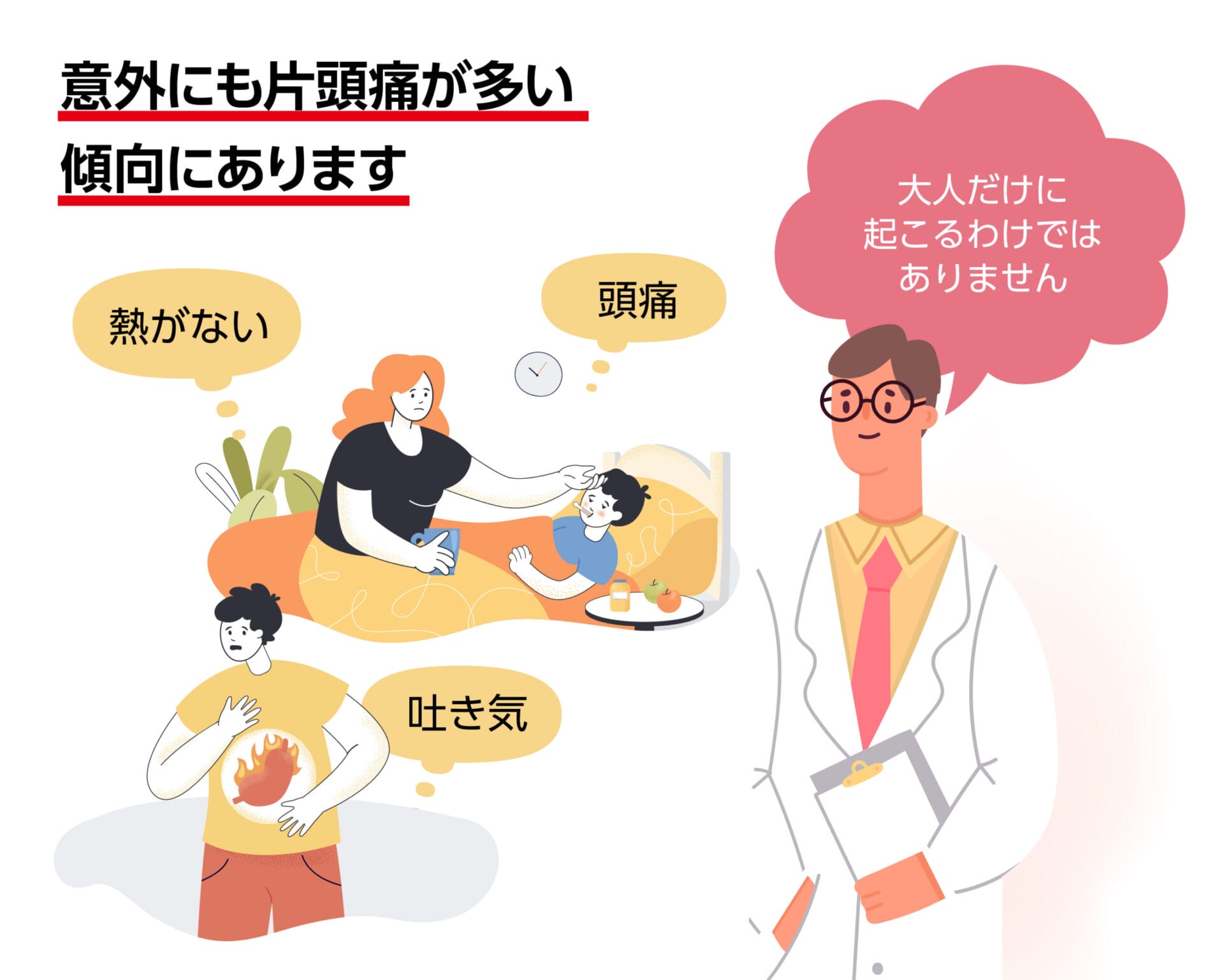

子供の発熱なしの頭痛と吐き気で

外来受診が多いのは偏頭痛である

子供で熱がなく頭痛と吐き気を訴えている場合は、意外にも片頭痛が多い傾向があります。

もちろん片頭痛以外の原因もありますが、片頭痛を患っている子供は多く、片頭痛は大人だけに起こるわけではありません。

ここからは、子供の片頭痛の症状や原因について、詳しく解説していきます。

子供の片頭痛の具体的な症状

子供の片頭痛は、成人と比べると頭痛を起こす時間が短い傾向にあります。

頭全体に痛みを生じることが多く、頭痛のほかにも顔色が悪くなったり吐き気を催してしまったり、ときには腹部の症状を訴えることもあります。

光や音、臭いを感じやすくなってしまうこともあり、テレビを嫌ったり真っ暗な部屋で寝たがったりするなど、月1~4回程度の頻度で片頭痛を起こすため、保護者は子供の様子をよく見ておくことが大切です。

片頭痛がないときは通常通りに生活できますが、片頭痛の発作的な痛みにより、嘔吐や起き上がれないなどの症状が出ることが考えられます。

子供の片頭痛の原因

子供の片頭痛の原因はさまざまで、不規則な生活や睡眠不足などが現代社会では片頭痛の原因になると言われています。

また、家族が片頭痛をもっていたり、気圧の変化が影響したりするどの理由で片頭痛が起こる場合もあります。

子供の片頭痛では、脳の中の感覚神経に影響を与えることにより、血管の周りが炎症を引き起こすことで頭痛を発症してしまうと考えられており、頭痛を訴える頻度が高いようなら、医療機関を受診し相談するようにしましょう。

発熱なしの頭痛と吐き気は

ストレスが原因の場合もある

- 吐き気

- 頭痛

- 動悸

- 息苦しさ

ストレスで自律神経が乱れてしまうと、吐き気を伴う頭痛の症状が出る場合があり、自律神経失調症の可能性があります。

交感神経が有利になっている状態になるので、脈拍や血圧に変化があったり呼吸がいつもより速くなったり、頭痛以外の症状が同時に出る場合もあります。

精神的緊張では、首や後頭部などの筋肉もこわばらせてしまうため、特に頭痛を引き起こす可能性が高くなるのです。

複数の症状があらわれた場合は、自律神経失調症を引き起こしている場合があるので注意しましょう。

ストレスで症状が続く場合は

心理的な病気の可能性がある

頭痛や吐き気は、ストレスで症状が出る場合もあります。

症状が長期間続くときは、以下で紹介するような心理的な病気が考えられるのです。

心理的な症状は、「自分は大丈夫」と思いがちになってしまう特徴もあるので、いま一度注意して悪化を防ぐためにも自分の症状の経過をよく確認しておきましょう。

心理的な病気1:うつ病

うつ病は脳内の神経伝達物質が不安定になってしまい、喜怒哀楽など気分の調整をすることが難しくなってしまい、心身に不調が出てしまう病気です。

何事にも興味を持てなくなってしまったり集中力が低下してしまったりするなど、精神的な症状もあらわれてきます。

身体にあらわれる症状には、胃もたれや吐き気などの胃腸症状、倦怠感や頭痛、睡眠障害などの症状がみられます。

心理的な病気2:適応障害

適応障害は自分の環境に慣れていくことができず、不安や抑うつ気分になってしまうなど、いろいろな症状などがあらわれることにより、社会生活が困難になってしまう病気です。

生活環境の変化などで感じたストレスが原因とされており、強い不安感やイライラして怒りっぽくなってしまうなど情緒的な症状が特徴です。

身体にみられる症状には、倦怠感や頭痛、食欲の低下などがあげられます。

無断欠勤や過剰な飲酒、引きこもりなども適応障害に起因する症状の一例となっています。

心理的な病気3:自律神経失調症

睡眠が足りなかったり、家庭環境や仕事のストレスが増えてしまうと、自律神経が乱れてしまい自律神経失調症を発症する場合があります。

自律神経失調症は、全身に影響を及ぼしてしまい、片頭痛や手足のしびれ、めまいなどが代表的な症状となっています。

症状は出たり消失したりを繰り返すことがあり、同じタイミングで複数の症状があらわれる場合があるので、どのようなときに症状が現れているのかをよく確認し医療機関で相談してください。

発熱なしの頭痛と吐き気は

すぐに病院を受診したほうがいい?

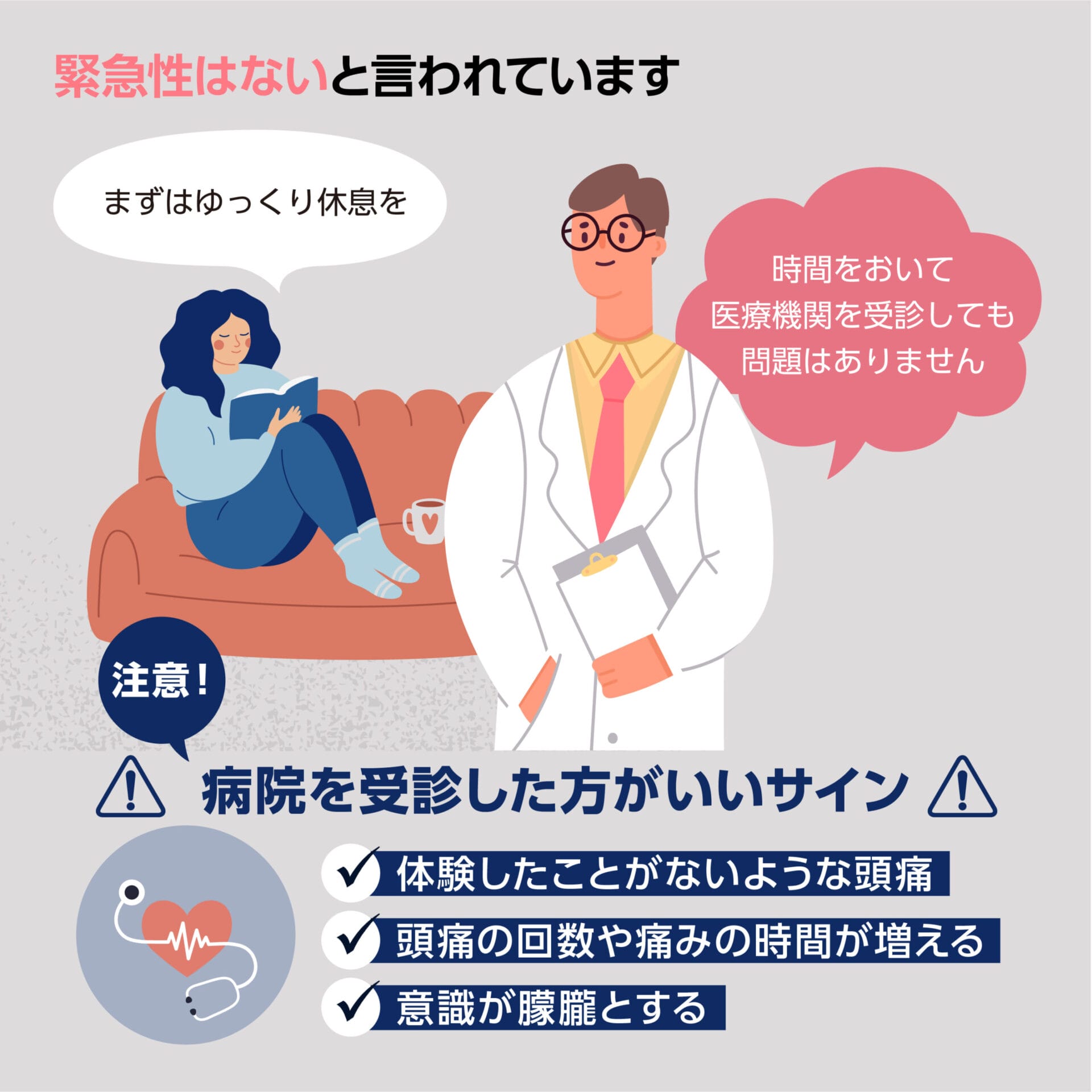

多くの頭痛は、すぐに医療機関を受診するほどの緊急性はないと言われています。

片頭痛や緊張型頭痛などでよくある「こめかみの刺激」などは、時間をおいて症状が治まってから医療機関を受診しても問題はありません。

ストレスや眼精疲労などから頭痛などを引き起こしてしまっている可能性が高いため、まずはゆっくり休息を取ってみましょう。

病院を受診したほうがいいサインは?

頭痛のなかには、生命を脅かしてしまう恐れがある場合もあり、以下に当てはまる頭痛の症状は、救急車を手配するなど、すぐに医療機関を受診しましょう。

- 体験したことがないような頭痛

- 頭痛の回数や痛みの時間が増える

- 意識が朦朧とする

これらは、脳卒中やくも膜下出血などが考えられ、放置していると命を落としてしまったり、重い後遺症が残ってしまうこともあるのです。

脳卒中やくも膜下出血が疑われるような頭痛があらわれた場合は、すぐに医療機関に受診することをおすすめします。

熱なしの頭痛と吐き気は

何科を受診すればいい?

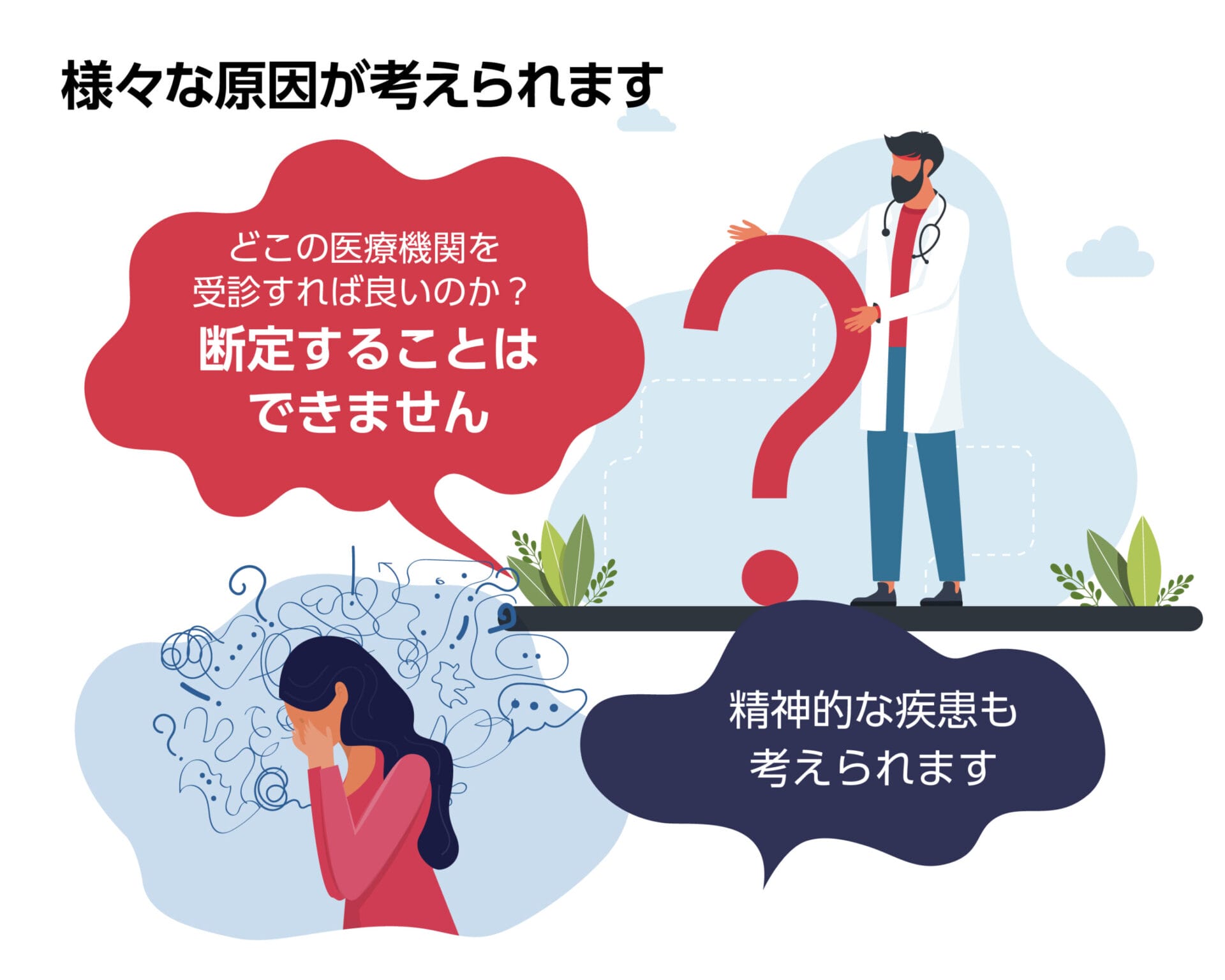

頭痛、吐き気は原因がいろいろ考えられるため、どこの医療機関に受診すると解決すると断定はできません。

しかし、受診が遅れてしまうと症状が悪化してしまう恐れもあります。

吐き気や頭痛がするときは内科を受診し、特定できるような病気が見つからなったときには、精神的な疾患も考えられるため、心療内科や神経内科なども受診してみることがおすすめです。

発熱なしの頭痛と吐き気は

出たときの対処法は?

発熱がなく、吐き気を伴う頭痛があらわれたときは、症状の原因となる病気によって対処法は異なります。

また、対処法をおこなっても人によって効果はさまざまであるため、必ずしも効果が得られるとは限りません。

しかし、少しでも症状の軽減が期待できる可能性があるため、以下では頭痛の症状に対する対処法を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

片頭痛の対処法

片頭痛が起きてしまったときは、できる限り仕事などの作業は控え安静にしましょう。

立ち上がれないほど痛みが強い場合も多いため、片頭痛の前兆が出た際は頭痛を抑える準備をすることが大切です。

以下には、片頭痛を軽減させる対処法を紹介していますので、片頭痛で困っているときに試してみてください。

暗くて静かな場所で安静に過ごす

片頭痛は、光や音で悪化してしまう可能性があります。

そのため暗くて静かな室内で安静にし、仮眠を取ることも効果的です。

なお、姿勢を変更するなど頭を移動させてしまうと悪化することがあります。

なるべく姿勢を変えることなく仮眠することがおすすめです。

こめかみを冷やす・ほぐす

こめかみなどを冷やしたりほぐしたりしながら、血管の膨張を抑え痛みを軽減させることがおすすめです。

片頭痛は、血管が膨張されることにより、脳が圧迫されて頭痛が引き起こされるとされています。

頭痛の症状が出ているときは、頭を冷やしたり、首や肩などを温めたり、固まった筋肉をほぐす頭痛体操なども片頭痛に効果があると言われています。

肩こりが酷いひとで片頭痛が起こった際には、ぜひ実践してみてください。

カフェインを摂取する

カフェインには血管の膨張を抑える作用があるので、適量のカフェインは片頭痛に有効だと言われています。

片頭痛が起き始めたときに、カフェインが入っているコーヒーや紅茶などを飲むことで、傷みが和らぐ場合があるのです。

偏頭痛が酷くなってきてしまう前に飲み物を購入し、少しずつ飲んでおくことがおすすめです。

痛み止めの薬を早めに服用する

痛み止めは片頭痛を和らげることができます。

しかし、痛み止めの服用を多用すると、かえって逆効果になってしまうこともあり、頭痛を悪化させてしまうこともあるのです。

そのため頻繫に痛み止めを服用することは控え、用法容量を守り、適度に服用することをおすすめします。

服用している痛み止めで効果が感じられない場合は、医療機関を受診し医師に相談することをおすすめします。

緊張型頭痛の対処法

緊張型頭痛には、さまざまな要因が考えられます。

身体的のストレスや精神的なストレスが要因となっている可能性があるため、思い当たる原因があれば、解決していくことが大切です。

完全に頭痛をなくしてしまうことは難しいですが、日常からケアを行うことによって頭痛が引き起こしにくくする状態を作ることができます。

ここでは、緊張型頭痛の対処法について解説していきます。

首や肩のマッサージやツボ押しをする

頭の筋肉が持続的に収縮するために起こる緊張型頭痛では、頭や首のツボ押しや肩のマッサージが効果的です。

おでこにある前頭筋やこめかみの側頭筋、首の後ろ側から肩にかけての僧帽筋が固まりやすく、押すと痛みを感じる圧痛点があります。

こめかみ辺りの髪の生え際や頭頂部の少しくぼんだ箇所、首の後ろの部兼と肩先の中間地点などのツボ押しやマッサージをすると、頭痛が和らぐ場合があるので、ぜひ試してみてください。

適度な運動をする

適度な運動は、健康やストレスの軽減に繋がり、心身ともに良い傾向があるだけでなく、頭痛の対処法としても効果があります。

無理な運動はしなくても良いので、頭痛が酷くなるまえに肩や首の筋肉をリラックスさせる体操が効果的で、背筋を伸ばしたり肩のこわばりを軽減させたりしてみましょう。

できれば毎日継続して運動を心掛けることが大切で、無理のない程度のストレッチや柔軟体操も取り入れてみてください。

ストレスを発散させる

ストレスになってしまっている原因をすぐに解決することは難しいと言えます。

しかし、ストレスを溜め込まず、趣味やスポーツなどなにか打ち込めることを見つけるなど、日頃からストレスを発散させる方法を探しましょう。

精神的ストレスは、特に緊張型片頭痛を起こしやすく、医療機関を受診しても異常が見つからないなど、さらにストレスを増加させてしまう場合があります。

自分では気づいていないストレスが原因となっている場合もあるので、体を動かしたり買い物にでかけたり、好きなことをする自分の時間を作ることを心掛けておいてください。

ストレスが原因の場合の対処法

ストレス性頭痛の場合、まずはストレス対策をすることが大切です。

ストレスには「3つのR」を意識すると良いと言われており、休息(Rest)や趣味(Recreation)、リラックス(Relax)があります。

ここでは、ストレスにより頭痛が起こってしまった場合の対処法について解説します。

生活習慣を見直す

生活習慣が乱れてしまうと、精神的にも疲れが出てしまい、知らない間にストレスがかかってしまい頭痛を引き起こしてしまう場合があります。

また、生活慣の乱れには、カフェインの摂取や痛み止めなどの飲み過ぎ、睡眠不足などがが考えられます。

普段の生活のなかで、これらに該当するようなことがあれば、まずは生活習慣を見直して改善していくことがおすすめです。

規則的な生活を送ることにより、頭痛が改善されていったり予防に繋がったりする期待が持てますよ。

深呼吸やストレッチをしリラックスする

ストレス性頭痛には、深呼吸やストレッチでリラックスすることがおすすめです。

深呼吸してひと段落つけることは、ストレスの軽減に効果があります。

また全身をリラックスさせるストレッチなども、体をほぐし血流の働きを促してくれます。

自分にあったリラックス方法を予め見つけておくことで、ストレス性頭痛が起こったときに、速やかに対処することが可能です。

信頼できる人に相談する

悩みをひとに打ち明けることは、非常に勇気がいることですが、自分自身で悩んでストレスを溜め込んでしまうと、心身ともに良い影響はありません。

友人や知人に相談しにくいなら、専門家に相談し対策や見通しを立てることが有効的です。

客観的な意見を取り入れることで、意外にも簡単に解決へ繋がる場合もあり、解決しなかった場合でも人に話すことで極度のストレスから解放されるケースもあります。

何事も一人で悩まず、信頼できる人に相談することが、ストレス性頭痛を軽減できる対策の1つだと覚えておいてください。

ストレスの原因を取り除く

ストレス性頭痛に一番効果的なのはストレスの原因を取り除くことです。

しかし、すぐに解決できるような悩みなら、そもそもストレス性頭痛を発症するほど悩んだりしていないでしょう。

すぐに解決できなくても、解決の糸口を探したり、解決方法を模索するなど、ほんの少しでも解決へと導き出されるようなことが見つかれば、ストレスが軽くなる可能性があります。

悩みを抱えているなら、まずは解決するために何ができるのか、なにか解決方法がないのか探してみることから始めてみましょう。

インフルエンザが原因の場合の対処法

インフルエンザが原因で頭痛が起こっている場合は、頭痛を止めることよりも、原因となっているインフルエンザを治療することを優先しましょう。

インフルエンザに有効な薬は医療機関で処方してもらえます。

抗インフルエンザウイルス薬は、発症から48時間以内に服用することで頭痛が緩和されることがあります。

オンライン診療でも抗インフルエンザウイルス薬を処方してもらえるので、病院へ行けないときにはぜひ利用してみてください。

発熱なしの頭痛と吐き気のよくある質問

発熱がなく、吐き気を伴う頭痛があらわれたときは、症状の原因となる病気によって対処法は異なります。

痛み止めの薬は

吐き気を抑える効果もある?

片頭痛専用の痛み止めは、偏頭痛だけにかかわらず吐き気や嘔吐にも効果があります。

また、光や音に敏感となって頭痛をが酷くなってしまうなどの症状も抑えてくれるのです。

市販の頭痛薬にも同じような効果が期待できるので、頭痛とともに吐き気もあり症状が辛いときはまず市販の薬で様子をみてみましょう。

痛み止めの薬は

1日に何回も飲んでいい?

一般的に、痛み止めの服用は1日に3回までとなっていることが多くあります。

痛み止めを服用しすぎると、症状を重くしてしまうなど逆効果になってしまう可能性が高いため、用法用量を守って服用するようにしましょう。

市販の痛み止めで効果がないときは、自己判断で服用量を増やすのではなく、医療機関を受診して医師の判断を仰ぐようにしてください。

頭痛と吐き気に加え

たまに熱が出てしまうのは大丈夫?

頭痛や吐き気に加えて、発熱してしまう要因として、風邪や新型コロナウイルス、副鼻腔炎などがあげられます。

風邪であれば他に症状が出て悪化している様子がなければ、そのまま様子を見ても良いですが、新型コロナウイルスの場合は急激に他の症状が出る場合もあるので注意が必要です。

また副鼻腔炎の場合は、鼻づまりや前頭部に頭痛が起きる特徴もあるので、当てはまる症状があれば耳鼻咽喉科を受診しましょう。

まれに発熱を伴う頭痛では、髄膜炎や脳腫瘍などを発症している場合もあり、嘔吐や意識障害、いびきや人格の変化があらわれたときには、すぐに医療機関を受診してください。

頭痛と吐き気が出ている場合

吐き気止めと痛み止めどっちがいい?

片頭痛の場合、頭痛と吐き気の症状で辛いケースが多くあります。

せっかく痛み止めを飲んでも嘔吐して薬を体内で消化できなければ意味がないため、まずは吐き気止めを服用しましょう。

また、吐き気止めにはドーパミン拮抗作用を持っており、頭痛発作を途中で止めてくれる可能性があります。

頭痛が始まる前兆があれば、その時点で吐き気止めの服用を試してみる価値があり、頭痛が始まったときに頭痛薬を服用してみる方法があります。

頭痛を防げなかった場合でも、吐き気を抑えるだけでなく、胃の蠕動運動を高めて痛み止めの薬剤吸収を促進してくれると考えられます。

発熱なしの頭痛と吐き気の原因と対処法まとめ

発熱がなく、吐き気を伴う頭痛があるときの要因には、さまざまな病気が考えられます。

一般的に様子を見ることが多い頭痛ですが、ときには生命を脅かす可能性のある病気もあるので、注意して様子を見ておかなければなりません。

経験したことがない痛みを感じた際には、速やかに医療機関に受診し、市販の痛み止めで効果がない場合も、自己判断で服用量を増やさず、医師の診断を仰いでください。